多摩市・調布市の図書館を視察

現在の厚生文教委員会所管事務調査である「魅力ある図書館の在り方について」に関する視察で、多摩市立中央図書館と調布市立中央図書館に伺いました。

①多摩市立中央図書館

午前中に伺った多摩市立中央図書館は、多摩中央公園内に建設された図書館で、令和5年7月に開館した新しい施設です。

平成28年に発表された基本構想には、「知の地域創造」とのビジョンが示され、7年かかって完成しました。

地上2階地下2階の建物で、1階は「静寂系開架」として、落ち着いて読書や学習に取り組みたい利用者が集う場所です。色調も落ち着いたダーク系で高い天井に洞窟を思わせるデザインとなっています。2階は「広場系開架」として、読書もおしゃべりも楽しめる空間として、小さなお子様から大人まで利用できるようになっています。2階では各種イベントも開催されたり、グループワークできるよう施設も整えられています。また、カフェも併設されて、午前中から利用してカフェで昼食を取り午後までおられる利用者もいるそうです。

環境面では「ZEB Ready」の認証を取得。これは東京都の図書館では初めての事例で、国でも久留米市・長崎市に次いで3例目。(ZEB=Net Zero Energy Building「快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物」で、「ZEB Ready」は「『ZEB』を見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化および高効率な省エネルギー設備を備えた建築物」と定義される)

開館までには、市民とワークショップを重ね意見を取り入れ基本設計の内容を決めました。

館内見学の際には、午前中で既に多くの来館者がおられましたが、まだまだ少ないとの頃。多摩市だけでなく近隣自治体からも多くの来館者があり、令和6年8月時点で、既に来館者数が100万人を突破しています。

従来の図書館利用者のニーズを満たすだけでなく、子育て世代や若い人たちにもこれまで以上に利用してもらえる図書館を目指し、様々な取組に挑戦されていました。

また、多摩市ゆかりの児童文学作家・渡辺茂男氏(『エルマーのぼうけん』シリーズや『おさるのジョージ』を翻訳。『もりのへなそうる』の作者)のコーナーもあり、蔵書等が展示されています。市の地域資料として多摩ニュータウン関連の地図や書籍等もコレクションされていました。

最先端の図書館事業の在り方として、大変参考になる視察でした。

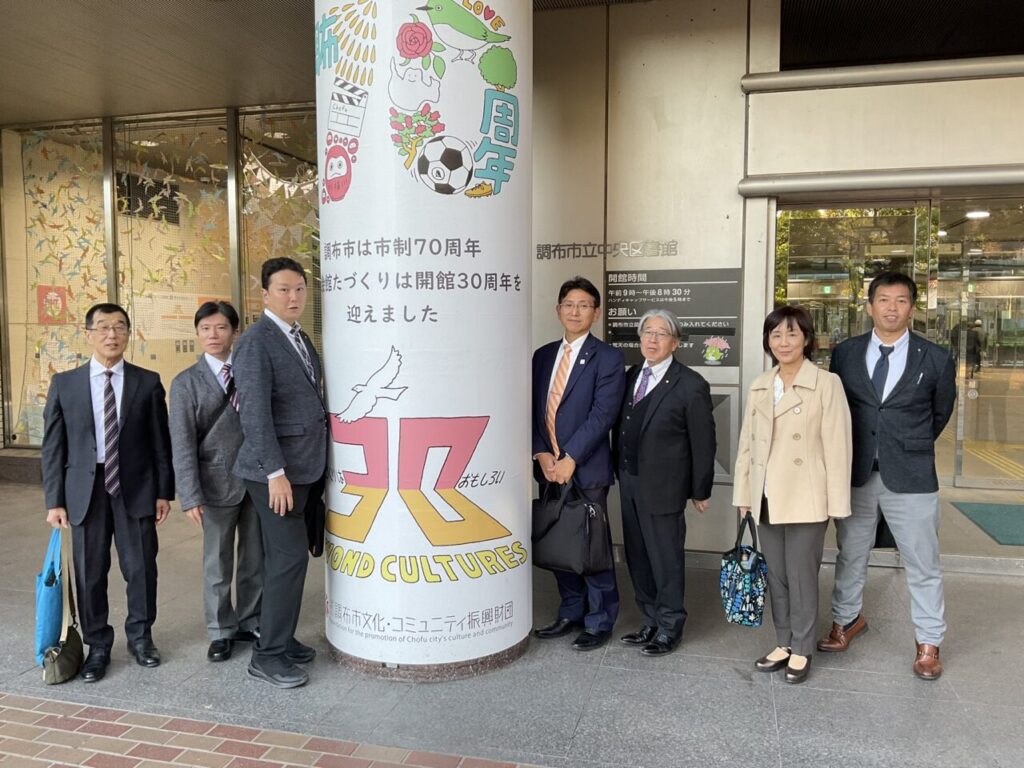

②調布市立中央図書館

午後に伺ったのは、調布市立中央図書館です。調布市では、市全体の図書館事業に関して、様々なお話を伺いました。

調布市の図書館は、調布市役所に隣接する「文化会館たづくり」内に設置されている中央図書館を軸に、分館10館、外部資料保存庫1館で運営されています。市の初代図書館長であった萩原祥三氏の「買物籠をさげて図書館へ」との考えに示されるように、市民にとって身近で多くの人たちに利用される図書館運営を目指されています。概ね800m四方にひとつの図書館が設置されていて、市民は歩いて10分で図書館を利用できるようになっているとのこと。市民にとって図書館がまず物理的に身近な存在であるということは、何かあれば図書館に行って学べる、また市民の憩いの居場所として親しまれる存在であるといった心理面にも大きく影響してくると思います。その機能を維持するために、大変なご苦労をされておられ、特に施設の老朽化対策が今後の大きな課題のようでした。

また、「映画のまち調布」の特色を反映させ、映画関係者から寄贈を受けたポスターや撮影で使用される台本など、貴重な資料も保存されています。漫画の貸し出しも多く、特に市在住であった水木しげる氏の書籍や資料などの展示もされていました。サッカーJリーグの「FC東京」のホームタウンでもあるので、FC東京の選手たちが進める「私のすすめるこの一冊」を平成26年から毎年発行されていて、サッカーやスポーツ以外の書籍も選手が紹介してくれています。

こうした地域に根差して特色を打ち出した運営が、大変個性的で市民に愛される「魅力ある地元の図書館」となる要素であろうと感じました。特に映画関係の資料については、専門家の方が研究論文を執筆する際にも利用されるようで、映画資料所在地情報検索システム(JFROL):国立映画アーカイブ「令和5年度アーカイブ中核拠点形成モデル事業」に、公共図書館で初めての登録であり、映画に関する資料の他の機関との横断検索が可能になっています。こうした貴重な資料を保存維持するために、継続的に取り組める人材の確保が重要であると、教えていただきました。

地域の特色を生かした図書館の在り方として、大変参考になりました。